很多人夏天明明吃不了多少,但是小肚子就是消不下去,减肥事业屡战屡败。

这往往和夏天的湿热有关,正所谓“一夏无病三分虚”,暑热暑湿虽不会让人生大病,但会让身体消耗更多,也就容易气虚。

气虚了,身体运化水湿的能力就变弱,那些湿哒哒的垃圾排不出去,全堆在肚子上,成了顽固的游泳圈。

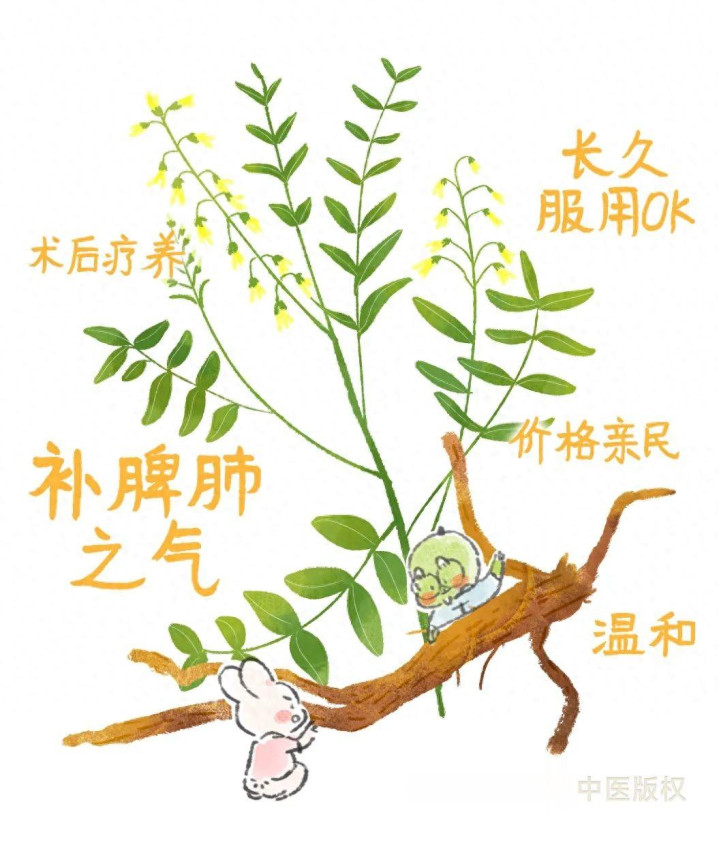

气不足,就要把虚掉的气补回来,那说到补气,在中医里面,就不得不提黄芪了。

黄芪是常用的补气药,有“补药之长”的称呼,且主要补肺、脾之气,固表作用更强,可以增强免疫力。

黄芪性味甘温,作用类似人参,但相对温和,没有大补得那么迅猛,很适合乏力、气短、困倦、懒言声低等气虚的人长久日常服用。

推荐一道黄芪茯苓茶

茶静待至温热,就可以当水喝了。

茯苓有利水渗湿、健脾、宁心安神的作用。

而黄芪与茯苓搭配,也是起到气行则水行的作用。因为湿气重的人,通常也会气虚,脾胃运化不好,才让湿浊停留。

适合那种感觉身体沉甸甸的,体内有湿,尤其肚子大肉松软,喝凉水都长肉那种虚胖。或者老水肿,脸肿腿肿,脾胃运化差,吃点补的还上火(虚不受补)。

还有一个补气很好用的方子,也是和黄芪的经典组合——玉屏风散。

方子很简单,就三味药:黄芪、白术、防风。

黄芪补肺气,白术补脾气,防风祛风解表,它相当于给身体罩了一个屏风,要把外邪都挡在外面。

它适合那种稍微一动就出汗,或者天气一变,一降温就感冒、鼻炎、过敏的人。

这类人往往是脾肺气虚,脸色偏黄白一些。

尤其这段时间,暴雨台风席卷后,好多大人孩子刚刚感冒发烧过,外感疾病最直接伤的是肺,久之易导致肺气虚。反反复复的生病状态,恢复得比较慢,很多人这时候身体还是比较虚的。

像这些刚恢复不久的朋友,最关键的是补足身体的虚,养好肺脾。

玉屏风散就很适合在感冒前预防,或者病好恢复的时候来用,但注意正在生病的时候不要用。

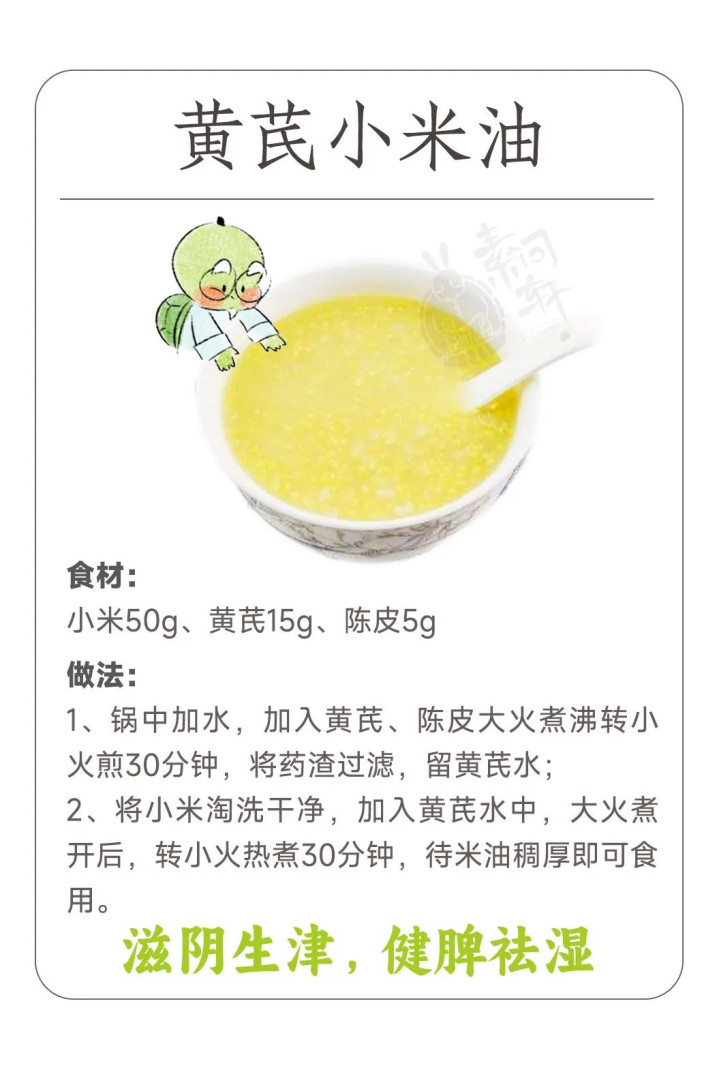

如果刚刚病好不想继续吃药,就可以取其中补肺脾之气的黄芪,煮一道黄芪小米油。

易消化吸收的米油补津液、养脾胃,也是生病后非常推荐的。

小米色黄、味甘,入脾经,能起到益气和中、调和脾胃的作用,很适合脾胃虚弱的人群食用。

小米味咸入肾经,能滋肾阴;性微凉,能消积、清虚热,适合高烧后伤阴、积食有热的人群,同时补益后天之本。

黄芪的微温之性也能和小米的微寒之气中和。

这碗黄芪小米油很适合我们经历过很多次疾病的人,或者日常养护用来培补正气。

既能补气行气,又能滋阴生津,还能健脾祛湿,快速恢复身体能量,提高免疫力。

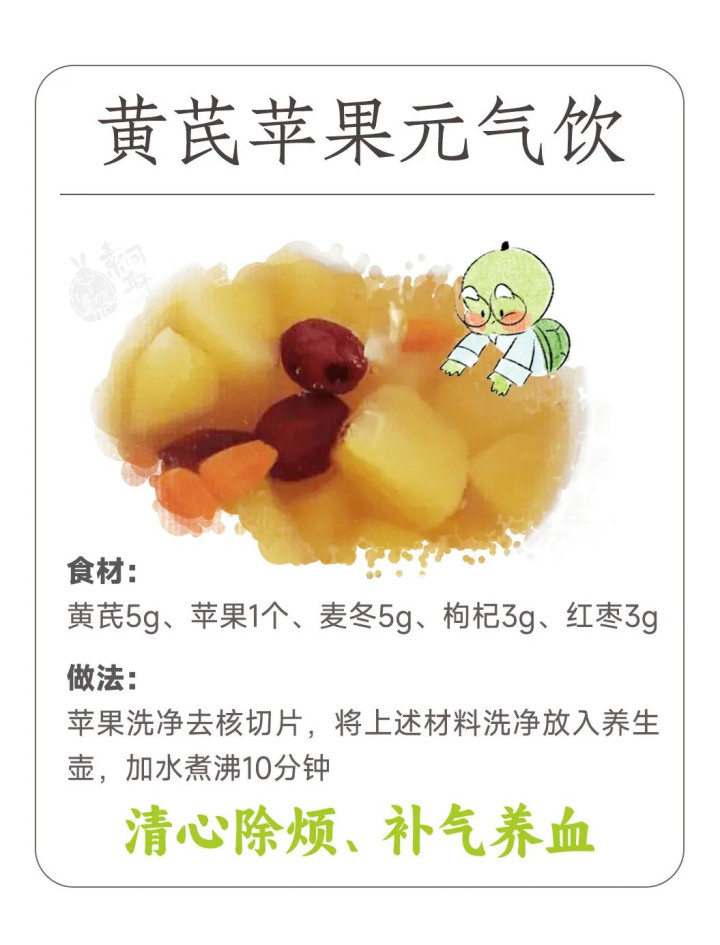

如果气血不足的话,可以煮碗黄芪苹果元气饮

麦冬质润,是滋阴润燥的圣品,如果有肺阴虚证或胃阴虚证,可以用它。

而且如果担心用温燥的黄芪上火,加入麦冬,可以达到补气不上火的效果,秋燥严重也很适合。

苹果更是有生津止渴、美容养颜、润肠通便的作用,煮熟后去除寒性,更易被脾胃吸收。

这道水可以清心除烦、补气养血,像是气血不足的女孩子,经常熬夜的人,皮肤暗沉、掉头发、月经量少、睡眠不好、免疫力差,就可以喝点它。

黄芪虽好,但不是身体有问题的都能喝:

体质好的人气够足了,再补就该上火了;

孕妇和小孩;

正在感冒发烧的;

阴虚火旺的人,黄芪性温,越补越火上浇油;

热证明显的:正发高烧、嗓子肿痛、牙疼、嘴里长疮、大便干得拉羊粪蛋、脸红眼睛红的;

湿气特别特别重的,尤其是湿热,舌苔厚黄又腻、脸上油光锃亮爱长痘、大便黏马桶冲不干净、身体又重又闷还感觉燥热的;

人活一口气,养气就是养根本!

肺气足了,脾气旺了,身体才有劲儿去运化水湿,小肚子才好下去;免疫力强了,秋冬才不容易被感冒找上门。